为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的二十大关于“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,用好红色资源”的重要部署,2025年7月,蚌埠医科大学护理学院组建“红色铸魂,青春逐梦”社会实践团,共分为十支小分队,分赴江西南昌、云南昆明、湖南芷江、江苏扬州、浙江台州、安徽凤台、甘肃渭源、安徽蚌埠、安徽合肥、安徽六安等地开展社会实践活动。针对新时代青年红色文化认知碎片化问题,团队依托全国多地红色资源,结合护理专业特色,组建多支分队赴红色教育基地开展沉浸式实践,助力红色基因传承与革命精神创新发展。

井冈星火照前路,南昌枪声启新程

烽火闪耀,映照共产党人矢志不渝的初心之路;青铜厚重,铸就华夏文明坚韧不拔的精神风骨。

2025年7月9日至10日,蚌埠医科大学“红色铸魂,青春逐梦”江西南昌团队在总队长吴陈超的带领下,走进南昌八一纪念馆、庐山会议旧址,于历史长河中汲取奋勇前行的磅礴力量,传承永不磨灭的革命精神。

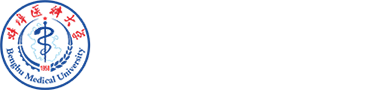

当队员们踏入南昌八一纪念馆,时光仿佛瞬间倒流,耳畔隐隐回荡着激烈的枪炮声与激昂的呐喊声。序厅巨型浮雕上“军旗升起的地方”七个大字,如熊熊燃烧的火焰,点燃了人们内心的崇敬与热血。那只从崩裂石块中强劲伸出、紧扣步枪扳机直指苍穹的手,凝固了“石破天惊第一枪”的永恒瞬间,成为中国革命伟大转折的不朽象征。在“全国大屠杀统计表”展墙前,泛黄的文献与触目惊心的照片默默诉说着革命低潮时的至暗时刻。冰冷数字的背后,是无数先烈用鲜血凝练出的“枪杆子里出政权”的血色真理。馆内一件件珍贵文物、一幅幅生动图片、一个个逼真场景,宛如时光的使者,娓娓道来那段英勇无畏、波澜壮阔的历史。

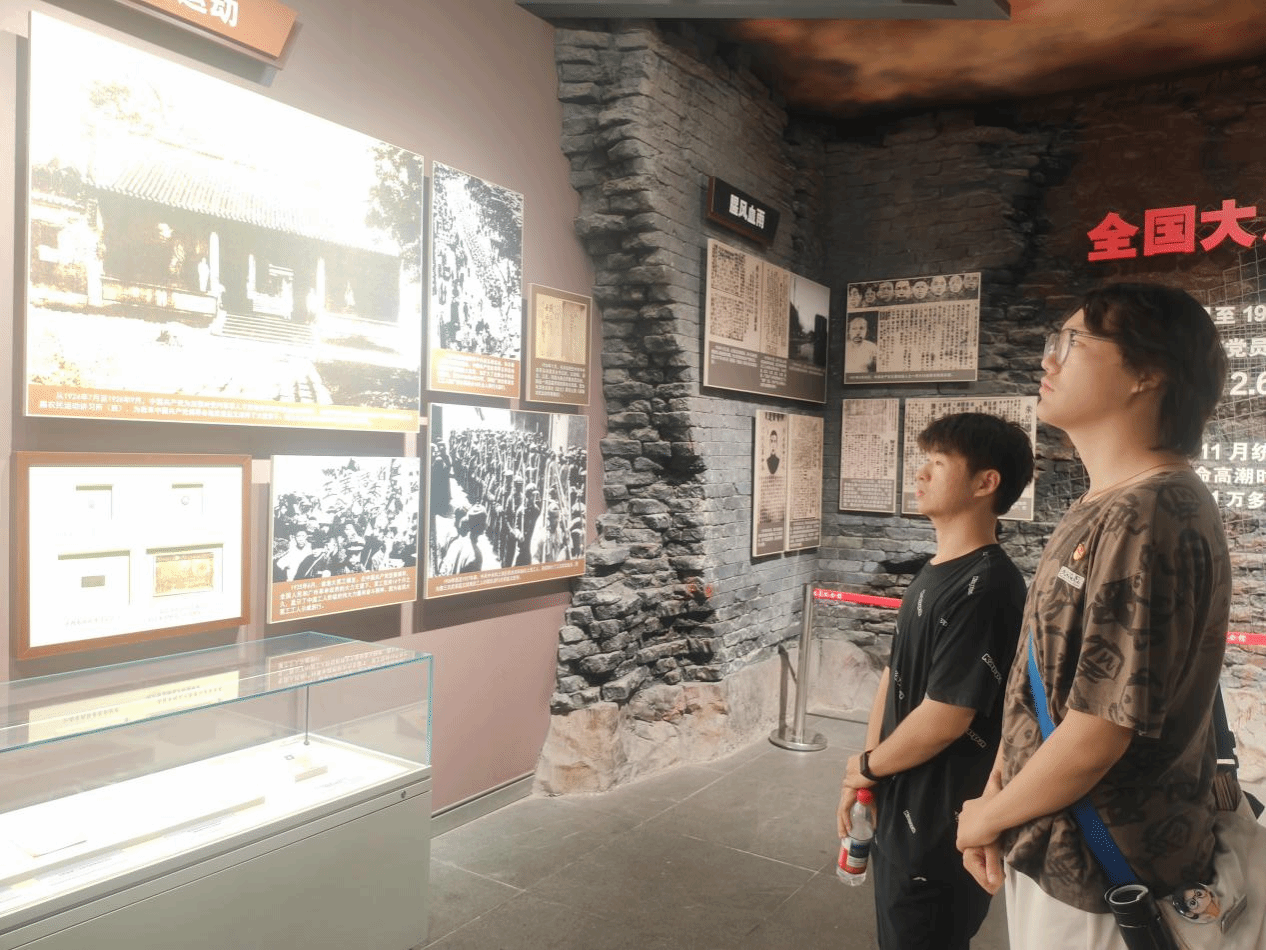

沿着时光的轨迹,队员们前往九江,踏入云雾缭绕中的庐山会议旧址。这座1937年落成的庐山大礼堂,曾是蒋介石创办军官训练团的三大建筑之一。它宛如一位沉默的历史见证者,见证了中国现代史的惊涛骇浪,见证了1959年具有重大党史意义的庐山会议。会议中的每一项决策、每一场讨论,都深刻反映了当时党在探索社会主义建设道路过程中的深邃思考与积极实践。当队员们推开厚重的木门,1959 年八届八中全会的会场原貌映入眼帘。简朴的座椅上方,似乎仍回荡着思想碰撞的激烈交锋。在这里,毛泽东同志主持的三次重要会议,如璀璨的星辰,照亮了中国历史前行的方向;青砖灰瓦间,记录着中国共产党人在社会主义建设初期的艰辛探索与不懈奋斗。

活动中,成员们纷纷表示,将铭记历史、缅怀先烈,以革命精神为指引,勤奋学习专业知识,练就过硬本领。专项团将以此次实践为契机,持续开展多样化学习教育活动让红色基因融入青春血脉,引领青年学子为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

追寻联大足迹,筑梦春城复兴

2025年8月23日,蚌埠医科大学“红色铸魂,青春逐梦”暑期三下乡实践团云南昆明分队,在副总队长万泽然的带领下,开启了一场红色文化探寻之旅。实践团成员先后参观了云南陆军讲武堂、西南联合大学旧址和一二一大街等红色地标,在实地考察中接受革命精神洗礼,传承红色基因。

在云南陆军讲武堂,实践团成员被这座被誉为“中国革命熔炉”的军事院校的厚重历史所震撼。讲武堂始建于1909年,培养了包括朱德、叶剑英等在内的大批杰出军事人才,在辛亥革命、护国战争、抗日战争等重要历史时期发挥了关键作用。实践团成员通过观看历史文物、图片资料和模拟场景,深入了解了讲武堂师生为民族独立和国家解放而英勇奋斗的故事。“走进讲武堂,仿佛能看到当年革命先辈们在这里刻苦训练、立志报国的身影,他们的精神激励着我们当代大学生勇担时代使命。”实践团成员感慨道。

随后,实践团来到西南联合大学旧址。西南联大在抗战时期由北京大学、清华大学和南开大学合并而成,虽办学条件艰苦,却培养出了众多学术大师和爱国志士,创造了教育史上的奇迹。在西南联大博物馆,实践团成员认真聆听讲解,参观了珍贵的历史文物和文献资料,深刻体会到了联大师生在战火纷飞中坚持学术追求、弘扬爱国精神的崇高情怀。“西南联大的师生们在艰难环境下仍能潜心学术、心怀天下,这种精神值得我们永远学习。”实践团成员表示。

位于一二一大街的“一二·一”运动纪念馆也是本次实践的重要一站。“一二·一”运动是中国共产党领导下的一次伟大的爱国民主运动,以西南联大师生为主体的广大青年学生,为争取和平民主、反对内战独裁,不惜牺牲生命,展现了坚定的理想信念和无畏的革命精神。实践团成员在纪念馆内,通过历史照片、实物展示和多媒体资料,回顾了那段波澜壮阔的历史,对先辈们的英勇事迹表达了崇高敬意。

此次昆明红色之旅,不仅让实践团成员深入了解了云南的革命历史,更让他们在精神上得到了一次深刻的洗礼。大家纷纷表示,将以此次三下乡实践活动为契机,把红色精神融入到今后的学习和生活中,努力学习专业知识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

铭记抗战历史,传承和平精神

为深入学习贯彻习近平总书记关于弘扬抗战精神的重要指示,引导广大青年学子铭记历史、缅怀先烈、珍视和平,2025年8月23日,副总队长曾素芝带领湖南芷江“铭记抗战历史,传承和平精神”小分队开启三下乡之旅,走进中国人民抗战胜利受降纪念馆,开展了一场意义非凡的爱国主义教育活动。

当日上午,小分队成员们怀着崇敬的心情来到了位于湖南芷江的中国人民抗战胜利受降纪念馆。这座纪念馆承载着中国人民伟大的抗战记忆,是那段波澜壮阔历史的重要见证。在纪念馆前,队员们庄严肃立,举行了简短而庄重的仪式,向抗战先烈们默哀致敬,表达对他们的深切缅怀。

进入馆内,队员们在讲解员的带领下,开始了详细的参观学习。1945年8月21日,侵华日军投降代表今井武夫在芷江向中国军民投降,并献交了在华兵力部署概要图,在记载着日军投降详细规定的备忘录上签字。历史在芷江翻开了崭新的一页。

馆内陈列着大量珍贵的历史文物、图片和影像资料,生动地再现了中国人民艰苦卓绝的抗战历程。湘西会战中,中国军民同仇敌忾,英勇善战,在湘西大地上谱写了一曲曲抗战胜利前的悲壮之歌。每一件展品都仿佛在诉说着那段可歌可泣的历史。队员们不时驻足凝视,认真聆听讲解员的讲解,被先辈们的爱国情怀和牺牲精神所深深打动。

在参观过程中,小分队还特别组织了一场小型的座谈会。队员们结合自己的参观感受,纷纷分享了自己的体会。为了让更多人了解抗战历史,传承和平精神,小分队还在纪念馆外设立了宣传点,向过往游客和当地群众发放宣传资料,普及抗战知识。他们用通俗易懂的语言,向大家讲述着抗战故事,吸引了众多群众的关注和参与。一位当地老人感慨地说:“现在的年轻人能这么重视历史,传承抗战精神,真是太好了。希望你们能把这种精神一直传下去。”

此次三下乡活动,让小分队成员们接受了一次深刻的爱国主义教育。“铭记抗战历史,传承和平精神”小分队负责人表示,他们将以此次活动为契机,继续深入开展相关宣传教育活动,让更多的人了解和铭记抗战历史,共同守护和平。未来,小分队还计划走进学校和社区,开展形式多样的爱国主义教育活动,将抗战精神传递到每一个角落。相信在广大青年学子的努力下,抗战精神将在新时代绽放出更加耀眼的光芒,激励着我们为实现国家富强、民族振兴、人民幸福而不懈奋斗。

红韵淮扬,青春力行

一条水巷,走出共和国总理的少年身影;一片热土,承载着新四军的铁血荣光;一个家庭,三代从军报国的感人故事——扬州的红色记忆正在新时代焕发新生。

2025年7月24日,扬州分队在江苏省扬州市宝应县安宜镇白田社区开展了一场别开生面的社会实践活动。该团队深入基层社区,以“红韵淮扬,青春力行”为主题开展了一堂生动而深刻的社会实践课。

活动当天,团队成员充分利用扬州本地的红色资源,精心准备了内容丰富、形式多样的宣讲材料。他们通过深情讲述周恩来少年读书处、郭村保卫战、苏中七战七捷纪念馆等扬州地区重大革命历史事件和重要红色地标背后的故事,再现了革命战争年代共产党人坚定的理想信念和英勇的斗争精神。同学们用朴实而真诚的语言,将一段段感人至深的革命往事娓娓道来,吸引了众多社区居民驻足聆听,现场气氛庄重而热烈。

白田社区对此次活动给予了大力支持,社区工作人员积极协助组织群众参与。不少居民在聆听后感慨道,这些发生在家门口的红色历史让自己深受触动,对党的奋斗历程有了更直观、更深刻的理解,也增强了对家乡的自豪感和归属感。

分队长钱锦在活动后表示,作为医学院校的学生,不仅要在专业上精益求精,更要在思想上追求进步。通过此次宣讲实践,团队进一步理解了“把论文写在祖国大地上”的深刻含义。在传播红色文化、服务基层群众的过程中,队员们自身也接受了一次深刻的精神洗礼,坚定了理想信念和为人民服务的决心。

浙里红途:法治初心与垦荒精神共传承

夏日的风,拂过这片曾经饱经沧桑而今充满生机的土地,仿佛在低声诉说着一段不容忘却的岁月。我们循着历史的回响,踏入一座庄严的纪念馆,试图在静止的展陈与无声的遗物间,聆听那个烽火连天、壮怀激烈的年代所发出的震耳欲聋的呐喊。

2025年8月10日,在分队长陈宇峰的带领下,浙江台州分队前往抗日战争胜利浙江受降纪念馆进行参观学习,开展了一场深刻的爱国主义教育实践活动。这座纪念馆是见证浙江人民英勇抗战并最终取得胜利的重要历史地标。

团队成员怀着崇敬的心情步入馆内,在肃穆的氛围中依次参观了“侵略者暴行”、“不屈抗战”、“胜利受降”等主题展厅。大量的历史照片、实物展品、复原场景及珍贵的影像资料,真实再现了日本侵略者在浙江犯下的滔天罪行,生动展现了浙江军民同仇敌忾、共赴国难的英勇斗争历程,以及最终迎来胜利与和平的历史时刻。队员们神情专注,仔细观看每一件展品,认真聆听讲解,深刻感悟革命先辈在民族存亡关头所表现出来的伟大抗战精神和坚定的爱国信念。

分队长陈宇峰在参观后表示,置身于这座承载着民族记忆的纪念馆,仿佛听到了历史的回声,感受到了那段烽火岁月的沉重与悲壮。这是一次触及灵魂的实践教育,让团队成员更加深刻地认识到今日和平与幸福的来之不易。作为新时代的医学生,不仅要铭记历史、缅怀先烈,更要将从中汲取的精神力量转化为刻苦学习、精进医术的动力,未来更好地肩负起守护人民健康、报效祖国的时代重任。

皖北星火,白塘红忆

夏日的皖北大地,麦浪翻滚,热风仿佛仍在传颂着往昔峥嵘岁月的故事。我们踏上一片英雄的土地,在纪念碑与纪念馆之间穿梭,试图从那一段段烽火连天的历史记忆中,探寻一种深植于血脉的坚韧与力量—那是在枪林弹雨中不曾屈服的傲骨,更是在废墟之上重建家园、开拓希望的“垦荒”壮志。

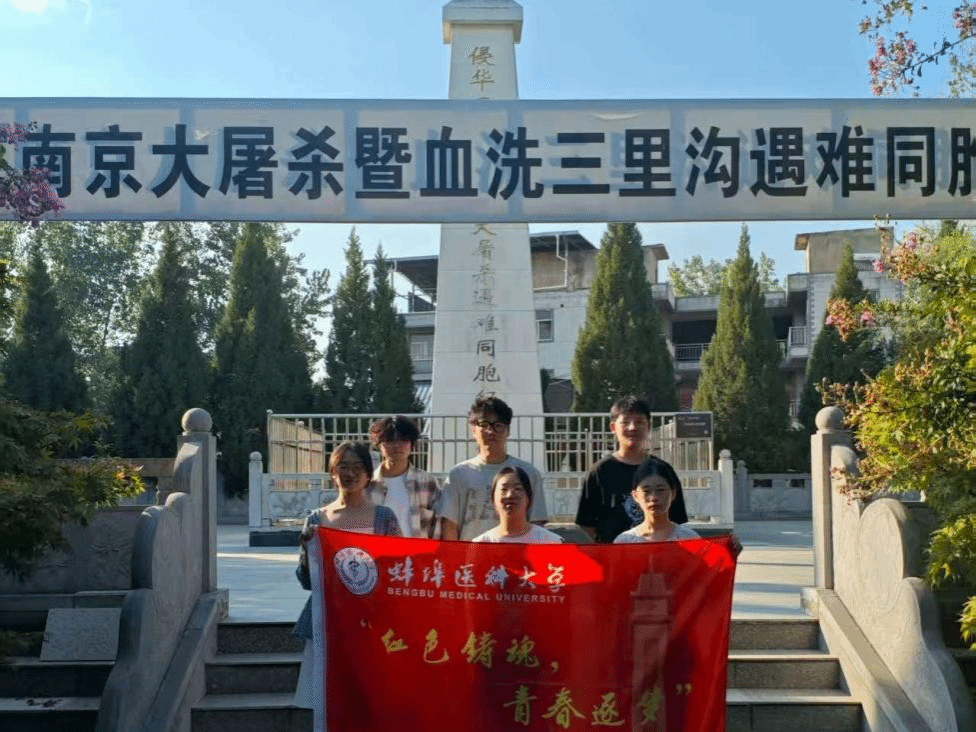

8月23日,安徽淮南分队前往安徽省凤台县,先后参观了白塘庙革命活动纪念园与凤台县三里沟抗日纪念园,开展以“皖北星火,白塘红忆”为主题的社会实践教育活动。

白塘庙曾是中国共产党在凤台早期开展革命活动的重要据点,记录着风起云涌的农民运动与艰苦卓绝的斗争历程;而三里沟抗日纪念园则铭刻了抗日战争时期凤台人民英勇抵抗外侮、保卫家园的悲壮历史。团队成员怀着肃穆与敬仰,认真观看展厅内陈列的历史照片、文献资料与革命文物,仔细聆听一段段感人至深的英雄事迹。从白塘庙的革命火种到三里沟的抗战烽烟,队员们深刻感受到江淮儿女不畏强暴、百折不挠的民族气节,也读懂了他们在艰难困苦中自力更生、建设根据地的动人实践—这其中,正蕴含着信念坚定、艰苦奋斗、勇于开拓的“垦荒”精神的雏形。

分队长张琪在活动结束后感慨道:“这两处纪念地,一处书写‘开创’,一处铭记‘坚守’,共同构成了凤台饱满而坚韧的红色基因。我们不仅被革命先烈的牺牲精神所震撼,更被军民一心、在战火中坚持生产、在困难中建设新社会的实践深深触动。这种‘从无到有、敢教日月换新天’的劲头,与‘垦荒精神’一脉相承。作为医学生,我们要传承的就是这种在逆境中开拓、在奉献中担当的信念。未来无论走上什么岗位,这份精神都将激励我们为守护人民健康、助力健康中国建设而不懈‘垦荒’。”

渭水溯源寻红迹,苏维埃魂薪火传

为深植红色基因,坚定理想信念,2025年8月16日下午,蚌埠医科大学护理学院一支由5名来自甘肃省定西市及周边地区的2023级学生组成的暑期“三下乡”实践团队,怀揣“红色铸魂,青春逐梦”的信念,在分队长赵思瑶的带领下专程赴具有重要红色历史的渭源县苏维埃政府纪念馆开展学习实践活动。

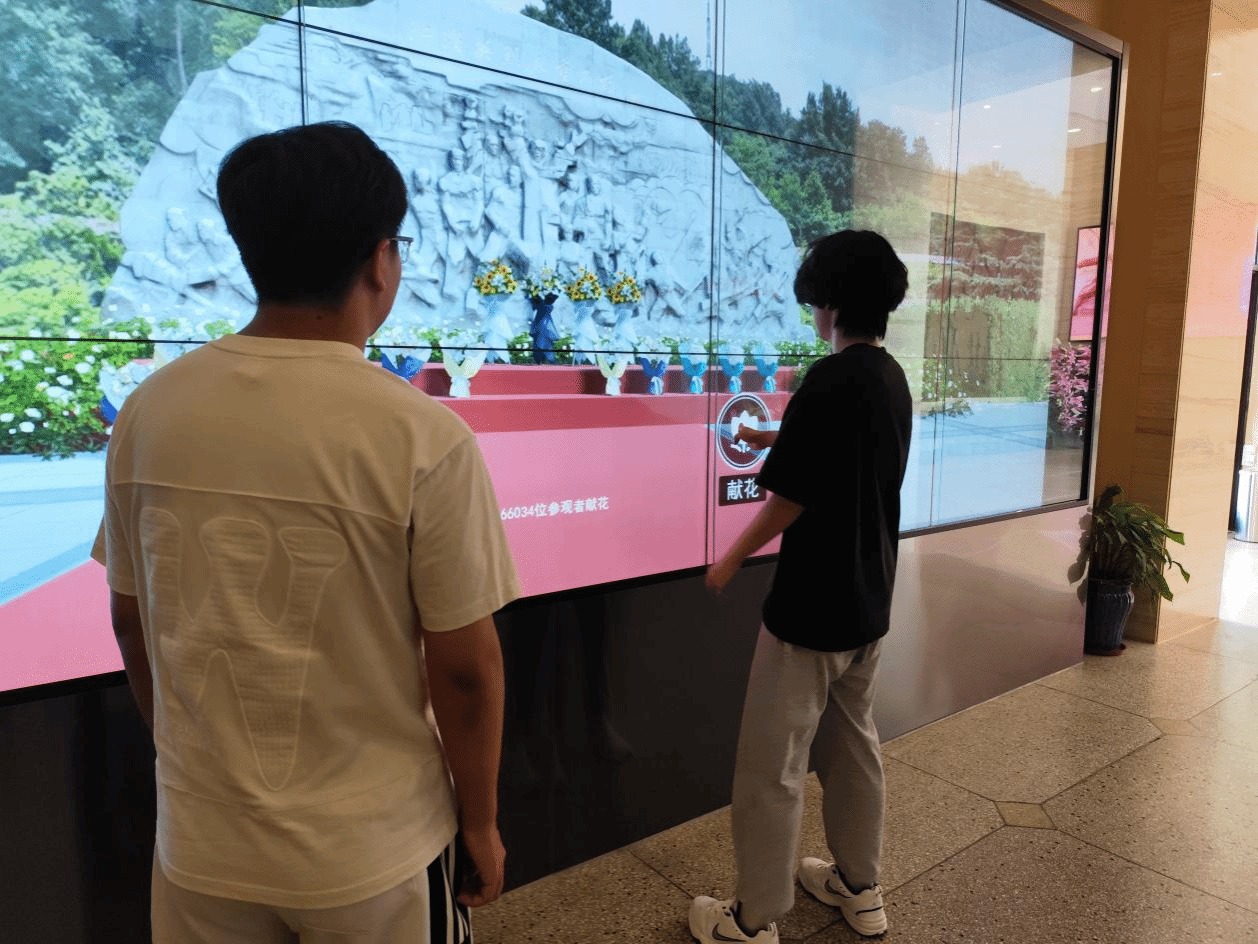

在庄严肃穆的纪念馆内,团队成员系统参观了序厅、“红军长征播火种,渭源建立苏维埃”、“陇右斗争志更坚,星星之火终燎原”、“解放炮声震撼陇原,武装起义解放渭源”、“优良传统永不忘,革命精神代代传”等主题单元展厅,并瞻仰了渭源籍英烈名录碑。通过观看珍贵的历史文物、图片、影像资料,聆听详实的讲解,同学们深入了解了渭源境内红军长征、甘南农民起义、陇右地下斗争、解放战争、抗美援朝等重大历史事件。

此次沉浸式学习是一次深刻的精神洗礼。革命先辈们坚定的信念、英勇无畏的斗争精神和无私的奉献情怀,深深震撼并激励着每一位未来的医护工作者。团队成员们表示,作为新时代的医学专业学生,必将铭记光辉历史,传承红色血脉,将革命先辈不畏艰难、服务人民的精神融入未来的学习和职业发展中,用实际行动践行医者仁心、救死扶伤的天职,为实现健康中国贡献青春力量。

珠城星火,淮畔红忆

7月5号的清晨,烈日炎炎,顶着37℃的高温,在分队长徐莹莹的带领下,蚌埠医科大学护理学院的20余名青年学子坐上公交车出发。车窗外,夏木葱茏,车内却早已弥漫着别样的期待—今天,他们要走进蚌埠市烈士陵园与历史革命陈列馆,在历史的坐标上寻找青春的答案。

到达烈士陵园的门口,喧闹瞬间被庄重取代。沿着镌刻着“人民英雄永垂不朽”的纪念碑拾级而上,学子们的脚步不自觉放轻。苍松翠柏环绕中,纪念碑巍峨矗立,碑座上的浮雕再现着淮河岸边的战斗场景:手持步枪的战士冲锋在前,担架上的伤员仍紧攥手榴弹,身后是举着锄头支援前线的百姓……

在烈士墓区,护理专业的王同学在一座无名墓碑前驻足良久。“墓碑上没有名字,却刻着‘1925-1949’,和我们现在差不多的年纪。”她低下头沉思了许久,“他们用生命换来了我们的今天,这堂课比课本更震撼。”

走进革命陈列馆,玻璃展柜里的老物件瞬间将时光拉回烽火岁月:泛黄的《江淮日报》上,“解放蚌埠”的头条墨迹依然清晰;锈迹斑斑的步枪枪托上,还留着战士们磨出的包浆;一封染着泪痕的家信里,“吾儿不孝,未能侍奉左右,但为国捐躯,死而无憾”的字迹力透纸背。

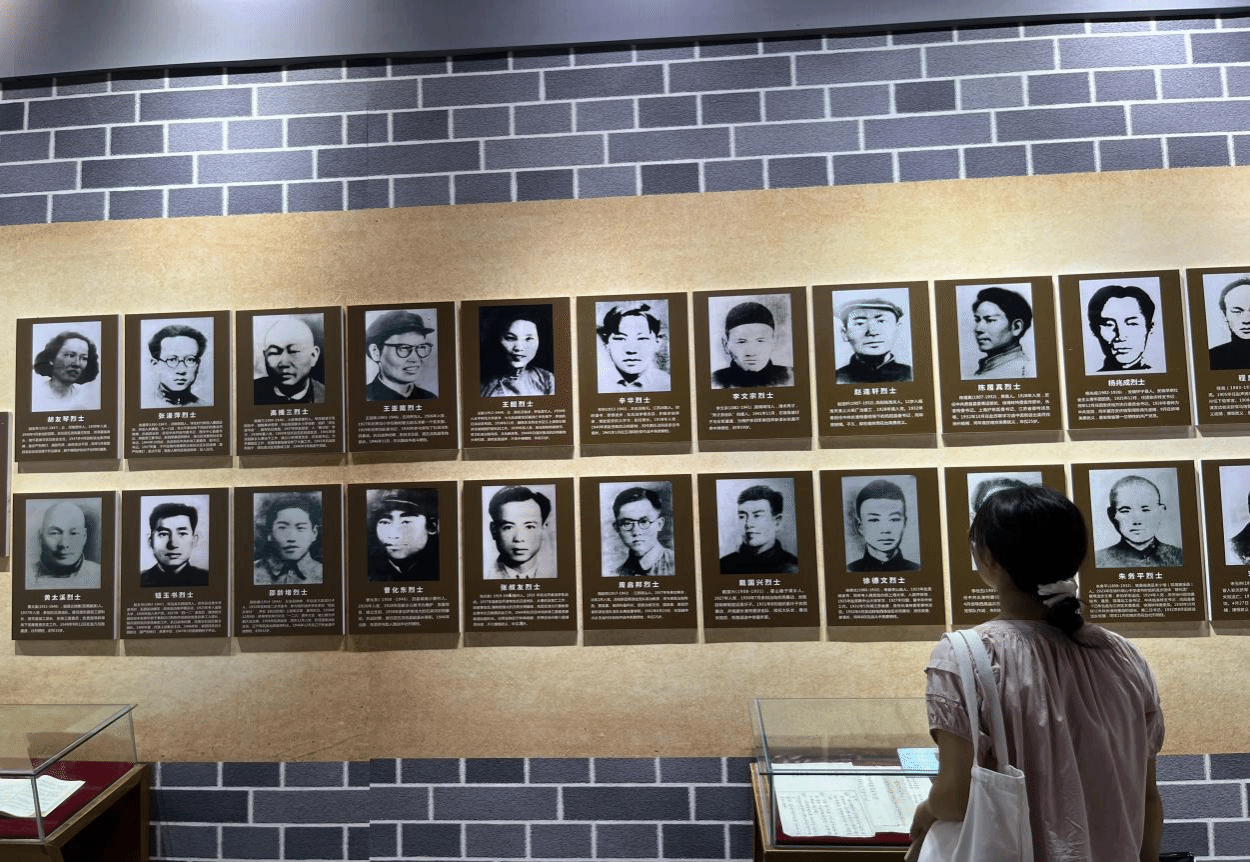

在历史革命陈列馆里,一位同学静静伫立,仰望着墙上革命先辈的照片。那些黑白影像,承载着热血与信仰,先辈们的目光似穿越时空,诉说着为理想奋斗的壮烈。同学的凝视,是对历史的敬重,对先辈精神的追思,让红色基因在这无声仰望中,悄然传承。

返程的公交车上,喧闹重新响起,却多了几分沉思后的热烈。车窗外,蚌埠的高楼与绿地交织成现代图景。有同学指着远处的淮河大桥说:“当年战士们为了守护这片土地浴血奋战,现在轮到我们用知识建设它了。”

分队长徐莹莹表示:“参观结束了,但红色的印记已悄然刻进青春。当我们站在烈士们曾守护的土地上,看到他们梦寐以求的和平与繁华,便懂得了青春的意义—不是活成他们的样子,而是接过他们的精神,在新时代的赛道上,跑出属于我们这代人的成绩。”

皖中星火,庐州红韵

2025年7月17日至25日,"皖中星火 庐州红韵"小分队赴合肥市蜀山烈士陵园、安徽革命烈士事迹陈列馆开展社会实践活动。该活动旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红色基因,赓续红色血脉。

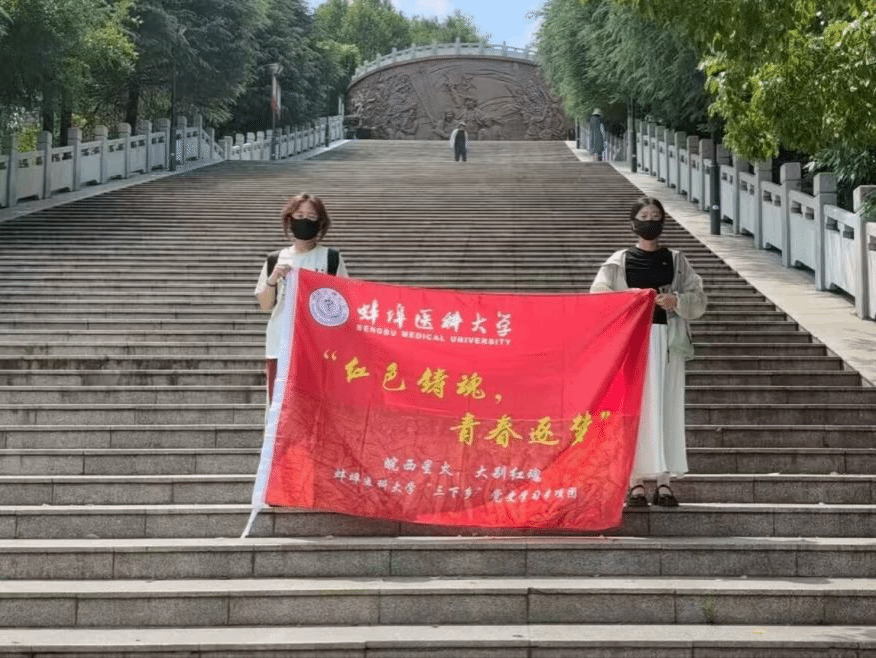

在蜀山烈士陵园,六名实践团成员整齐列队于纪念碑前。这座始建于1955年的陵园是安徽省规模最大的烈士纪念场所,1995年被列为全国爱国主义教育基地。成员们手持印有活动主题的旗帜,在镌刻"蜀山烈士陵园"金色大字的纪念碑前合影留念。陵园内高大苍翠的松柏与成员们青春的身影相映成辉,展现出新时代青年对革命精神的传承。

安徽革命烈士事迹陈列馆内,实践团成员通过讲解员介绍,系统学习了安徽地区革命斗争史。该馆始建于1978年,陈列着336位烈士的光辉事迹。米黄色墙面与白色廊柱的建筑内,历史文物、图片资料及场景复原生动再现了革命先烈为民族独立英勇献身的壮举。成员们重点了解了蔡炳炎将军等抗日英烈的事迹,他在淞沪会战中留下“军人不怕死,就怕不能为国而死”的壮语后壮烈殉国。

“通过触摸历史实物,我们更直观感受到革命先辈的初心。”分队长刘悦在参观后表示。陈列馆内一封封家书、一件件遗物,让抽象的革命精神变得具体可感。有成员特别注意到蔡炳炎将军牺牲前写给妻子的家书:“国将不保,家亦焉能存在”,认为这种家国情怀值得当代青年学习。

皖西星火,大别红魂

7月9日的金寨,青山如黛,白云悠悠。夏日的风拂过这片红色的土地,仿佛还在传诵着往昔的革命故事,每一寸土地都沉淀着历史的厚重,每一处遗迹都闪烁着信仰的光芒。在这个特殊的日子里,安徽六安分队的队员们,踏上了这段追寻红色记忆的旅程。

在分队长张柔的带领下,团队成员们先后参观了红星广场和革命博物馆,深入了解这片红色土地上承载的光荣革命传统和宝贵精神财富。庄严肃穆的红星广场上,红军烈士纪念塔巍然矗立,"燎原星火"四个大字在阳光下熠熠生辉,仿佛在诉说着那段烽火连天的岁月。队员们怀着崇敬的心情缓缓拾级而上,每一步都踏着历史的回响,每一级台阶都见证着大别山革命斗争的峥嵘岁月。

在烈士纪念碑前,同学们驻足凝视,仔细观摩碑文上的每一处细节,感受革命先烈的崇高精神。随后,团队来到红军纪念堂,馆内陈列着众多金寨籍开国将士的事迹介绍和历史文物。面对一件件珍贵的革命文物和历史照片,队员们无不为革命先辈的英勇事迹所感动,深切体会到今天幸福生活的来之不易。

在苍松翠柏掩映的烈士陵园,全体成员整齐列队,向长眠于此的革命先烈们鞠躬致意,表达深切的缅怀和崇高的敬意。阳光透过树叶洒在队员们庄重的面容上,那一刻,时空仿佛交错,革命精神在新一代青年身上得到了传承和延续。

结语

“让信仰可见,让精神可触,这是我们对历史最好的致敬!”此次“三下乡”系列社会实践活动,无疑是一次深刻的思想洗礼与精神升华。队员们在参观中重温了党的光辉历史,汲取了奋进的力量。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”在新时代的征程中,队员们将以革命先辈为光辉榜样,传承红色基因,坚定理想信念,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈拼搏、奋勇前行。相信在未来的日子里,这样意义非凡的学习教育活动将不断传承和发扬,让更多人深入了解党的历史,真切感悟党的精神,为实现中华民族的伟大复兴凝聚起强大的精神力量。

(吴涛/审 吴陈超/文 吴陈超、万泽然、曾素芝、陈宇峰、钱锦、张琪、赵思瑶、刘悦、徐莹莹、张柔/图)